2024年度グローバル・リーダーシップセミナーⅡ実施の様子

グローバル・リーダーシップセミナーⅡ(イノベーションとその事業化)では、社会が京大生に求める、自ら課題を見出し、解決への道筋を提示するという能力を身につけることを目指します。工学系の様々な分野の学生・教員に加え、イノベーションの最前線で活躍している方々を招き、専門分野や産学の垣根を超えたメンバーでワークショップ形式の議論を行うという、京大の数ある授業のなかでも特にユニークな授業です。出席は取りませんし予備知識も求めません。それほど多額ではありませんが、アイデアを形にするための試作費も提供されます。受講生に求められるものはやる気です!

本稿では2024年度の授業の様子を紹介します。

2024年度は講義13回、合宿1回、発表イベント1回の実施となりました。1単位の集中講義ですが、合宿を含めると2単位の講義以上の時間を費やすことになります。今年度は最終履修登録者8名と昨年度に比べると若干小規模でしたが、そのこともあってか和やかな雰囲気で講義が進行しました。今年度で特筆すべきは、8名の受講生のうち、2名が農学部、1名が理学部、1名が医学部人間健康科学科所属と、半数が工学部生ではなかったことです。皆京大生とはいえ、学部が違うと学んできたこと、背景となる文化も大きく異なります。様々なバックグラウンドを持つ学生たちが交わることで、新たなアイデアが生まれ、講義にも新風が吹き込まれる予感です。履修者たちは、大なり小なり心に秘めたアイデアを持っています。講義を通じて自分の漠然としたアイデアを形にして、実現するという意欲に溢れています。もちろん、ものづくりのアイデアは持っていても実現手法についてはよく知らない、あるいははっきりしない人もいますが、それはごく当たり前のことです。そのような人たちでもひとところに集まって作業をしていると、ある人のできないところを他の人が補ってくれたりします。それがチームの良さであり、チームができたり講義の回数を重ねるにつれて、段々しっかりとしたやりたいことのイメージが形作られていきます。

著名な開発者・研究者によるオンサイトセミナー

第4,5,6,9回の講義は、著名な開発者・研究者によるセミナーです。多くのことを成し遂げてきた先達の話を聞いて、イノベーションや事業化の”勘所”を学ぶことは大事です。

そこで、京都大学工学部長・副学長を歴任し、現在はベンチャー育成に力を注ぐ西本清一先生、世界を変える数多くの発明を生み出した功績によって紫綬褒章、旭日小綬章を受賞されたパナソニックホールディングスの大嶋光昭先生、京都府庁でスタートアップ支援部署の初代係長として起業支援に携わる中原真理様、半導体材料創出で多くの成果を挙げてきた立命館大学教授の金子健太郎先生に講演して頂きました。

資金が潤沢でないスタートアップ起業時に、どのような公的な支援が得られるのか知られていないことがほとんどです。そのため、今年度は初めて京都府庁から中原様をお招きし、京都府・国の起業に対する手厚い支援体制について詳説頂きました。合宿においては、ソニーという大企業内でイノベーションを成し遂げ現在はインキュベーション事業に従事する對馬哲平様と、パナソニックという大企業の経営戦略を描く部門で活躍されている向井務様に講演を頂きました。

- 10/25 第4回: 西本清一 京都大学名誉教授・公益財団法人 京都高度技術研究所 理事長

- 11/01 第5回: 大嶋光昭 京都大学特命教授・パナソニックホールディングス(株) 名誉技監

- 11/08 第6回: 中原真里 京都府商工労働観光部 産業振興課 課長補佐

- 11/30 合宿 : 對馬哲平 ソニー(株)インキュベーション推進部門 事業インキュベーション課

- 11/30 合宿 : 向井務 パナソニックホールディングス(株) 経営戦略部門 技術戦略グループ 主幹

- 12/06 第9回: 金子健太郎 立命館大学 総合科学技術研究機構 教授

アイデアを出し練り上げていく、対面グループワーク(前半)

実施日:10/11, 18, 11/15, 29

10/4の第1回講義で、講義の趣旨や大まかな流れを説明します。本講義は基本的にグループワークによって、自分たちのアイデアを形にし、それがビジネスとして成立するかどうかを磨いていく、という流れで進みます。そのため、グループ・チームを組むことを勧めていますが、個人でやりたいことが固まっている人は個人製作をしても良いということにしています。第1回はオリエンテーションなので、講義の紹介が目的になるのはもちろんですが、まずは講義に興味を持っている学生同士の顔合わせの回との性格が強いですね。

10/11の第2回講義では、昨年度の講義でグループワークと個人製作の二足のわらじで取り組んでくれたOBを招いて、この講義を通じてどのような事を成し遂げたかと、とっても楽しかったよ!ということを簡単に紹介してもらいました。教員が「この講義は楽しくてためになります」なんて言っても、完全にポジショントークですからね。実際に受講した学生に、これから受講しようとする学生と同じ目線で語って貰うのが一番です。

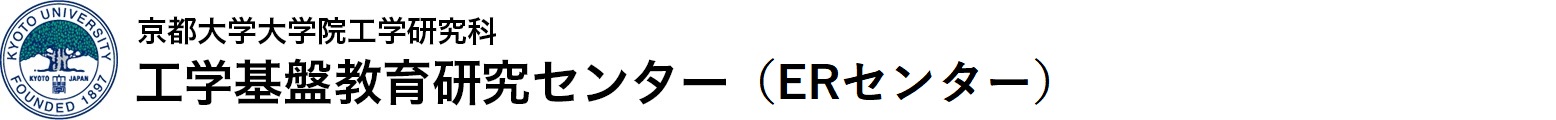

10/18の第3回講義では、パナソニックホールディングス(株)主幹の青山秀紀特命講師をお招きし、「グループワークの技法とチームビルディング」という題で講演をして貰いました。90秒の自己紹介の後、KJ法やMECEの考え方を学んでから共通のお題に対するブレインストーミングを行いました。続いて履修者同士のアイスブレイクとして、マシュマロチャレンジをしました。ルールは簡単で、各グループ3名程度とし、決められた時間の間に乾パスタ十数本、テープ、ひもなどを作って安定な構造物を作り、最も高いところにマシュマロを刺せたチームが優勝、というものです。優勝チーム(写真)は63cmという素晴らしい記録で、昨年度の優勝記録53cm、一昨年度の48cmを超えました!机をかなり揺すっても崩れない、頑健な構造になっていました。毎年記録を更新しているけど、どこまで記録が伸びるのかな?

今回は製作終了後の計測タイムにタワーが自立していたのは優勝チームだけでした。低くても自立するタワーをまずは作ってみることが大事ですかね。

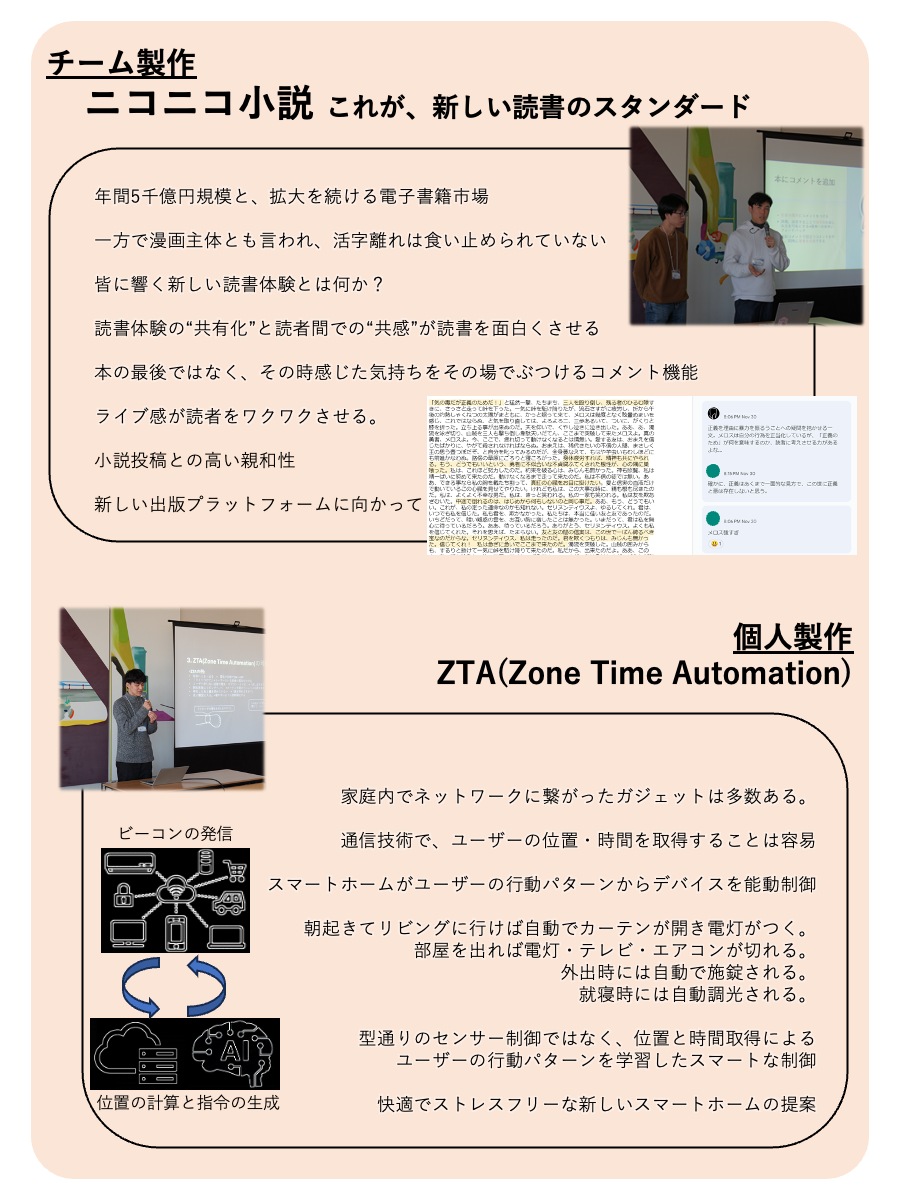

教員と学生で議論を重ねるうちに、徐々に学生たちの考えが具体的にまとまってきて、自分たちの目指す方向性が見えてきました。大袈裟に言えば、志を同じくする人たちがグループを組み、最終的に、チームプロジェクトが2つ、個人製作が3つという形でまとまりました。今年は座学中心のセミナー回での白熱した質疑が多く、学生同士で打ち合わせる時間をとる機会が少なかったためか、グループ分けが大まかに固まったのは合宿の直前になってしまいました。

合宿@あうる京北

実施日:11/30, 12/1

本講義の大きな特色の一つは、教員と学生、外部メンターが合宿を行う、ということにあります。昨年度と同じ場所である「あうる京北」にて初冬の寒さの中行われました。山間部なので京都市右京区と言えども洛中より随分と気温が低いのですが、その非日常感から合宿気分が高まります。もう製作するしかやることないよという山奥で足かけ24時間にわたる合宿では、学生6名の他、教員2名、外部講師6名が参加しました。学生一人につき外部講師一人という、超手厚い体制です。長い時間にわたって突っ込んだ質問をしている学生もいるなど、合宿ならではのメリットを存分に活かしています。合宿のお楽しみの一つは夜の製作終了後の懇親会です。学生同士、あるいは教員・メンターと学生で真面目な話からざっくばらんな話までおしゃべりに花が咲き、気付けばとっくに日が変わっていたなんてことに。

對馬様からソニーにおいてどのようにしてwena事業をイチから興していったのかについての経験や、馬場隆明著「解像度を上げる」のエッセンスについての講演をしてもらいました。さらに向井様からは昨今ニュースで聞くことの多いイスラエルにおけるイノベーションの実相など、普段の大学生活では聞くことのできない話を多数伺い、とてもためになりました。お二人ともざっくばらんに話してくれるので、学生たちもリラックスして聞くことができます。最後に合宿で達成した成果を簡単に発表してまとめとし、合宿は幕を下ろすことになりました。

メンターの方、特に對馬様から繰り返し指摘されたことは、「商品・サービスは消費者がいてこそ市場での存在価値があるため、しっかりのユーザーのニーズを掴むべく調査しなくてはいけない」ということでした。要するに、潜在的な顧客の「解像度を上げる」ということです。すなわち、一つの事象やフローを適切に要素分解した上で、それらを上手く把握し、優先順位を付けていくという作業になります。学生たちは”足で稼いだ”情報を元に潜在顧客のイメージを掴むことの大切さを学び、ビジネスアイデアの具現化に務めていました。自分たちのアイデアを他人に話して理解して貰い、その上で彼ら・彼女らから情報を取得して、それを自分たちのアイデアにフィードバックすることは、それほど容易いことではありません。

【動画】2024年度 合宿の様子

アイデアを出し練り上げていく、対面グループワーク(後半)

実施日:12/13, 20, 1/10, 17

合宿も終わり、いよいよ講義も後半戦に突入です。今年は製作に取り組むのが例年よりも遅かったために、後半の部に入ってもアイデアが固まっていない学生もいました。学生のアイデアを聞きながら議論を重ね、製作に取り組むアイデアを収斂させていきます。この頃からは講義の時間中はグループごとに集まって製作に勤しんでいます。もちろん、講義の時間中だけではできないので、自宅に帰ってから行う仕事の分担を決めたりといった作業も、講義時間の重要な役割です。チームメンバーはSNSなどで密にやりとりをしていました。

12/13には、博士課程在学中に起業に繋がる研究を成し遂げたマイクロエンジニアリング専攻の清瀬俊さんから、起業を検討するに至った経緯やビジネスのコアとなる技術の説明などのミニ講演をして貰いました。清瀬さんは令和4年度の工学研究科長賞を受賞したり、Forbes Japanに掲載されたりと大活躍中です。12/20には、成長戦略本部 統括事業部 イノベーション領域の冨澤浩之様から、知的財産・特許とは何か、特許に対する企業と大学の研究者の捉え方の違いなどについて、極めて実践的なミニ講演をしていただきました。ややもすると特許とは自分から遠いところにある話のように思えがちですが、特許係争に関する具体的な例がいくつも示され、実際に社会で起こっている話なんだと感じることができました。また、特許とは特許網を構築することによって守りを固めるために取得するんだ、といった話は特許に関する考え方を変えるものであったかと思います。

對馬様が指摘していた「課題を深掘りしていく」という作業の丁寧さは、自分のビジネスプランが市場で戦えるかどうかを占う重要な指標になります。顧客層や顧客ニーズがイメージしやすくても、(課題)→(解決策)、という1ステップだけだと、それは誰もが考えついてしまうことであり、競合がいるか、競合がすぐに生まれるか、あるいは競合がいない場合は既にビジネスとして失敗しているか、のどれかである可能性が高いです。自分のふとした思いつきはとても大事なのですが、それが本当に特別なものなのか、実際に作業する前にしっかり煮詰める作業が大事です。そういった作業は、学生と教員が議論を重ねながら進めていきます。

実際に製作に進むと、思い通りにいかないことは多いです。既にマシュマロチャレンジで嫌というほど思い知ったとおりです。新しいモノやサービスを作ろうとするのだから、これまで存在しなかったことには理由がある可能性が高いのです。それは、誰も思いついていないアイデアであるならば美しいストーリーなのですが、それほど皆が必要と思っていないモノであったり、技術的に現実化が難しいモノであったりする事もあり得ます。やはりアイデアをモノやサービスに落とし込むには試行錯誤が必要で、試作を繰り返しながらの理想と自分の技術力の摺り合わせもまた大事です。講義では発表会までの最終製品の完成を要求していません。もちろん自分たちが納得する製品を作り上げるに越したことはないのですが、今の自分たちができることから逆算して小粒なビジネスプランを練ってほしくないからです。

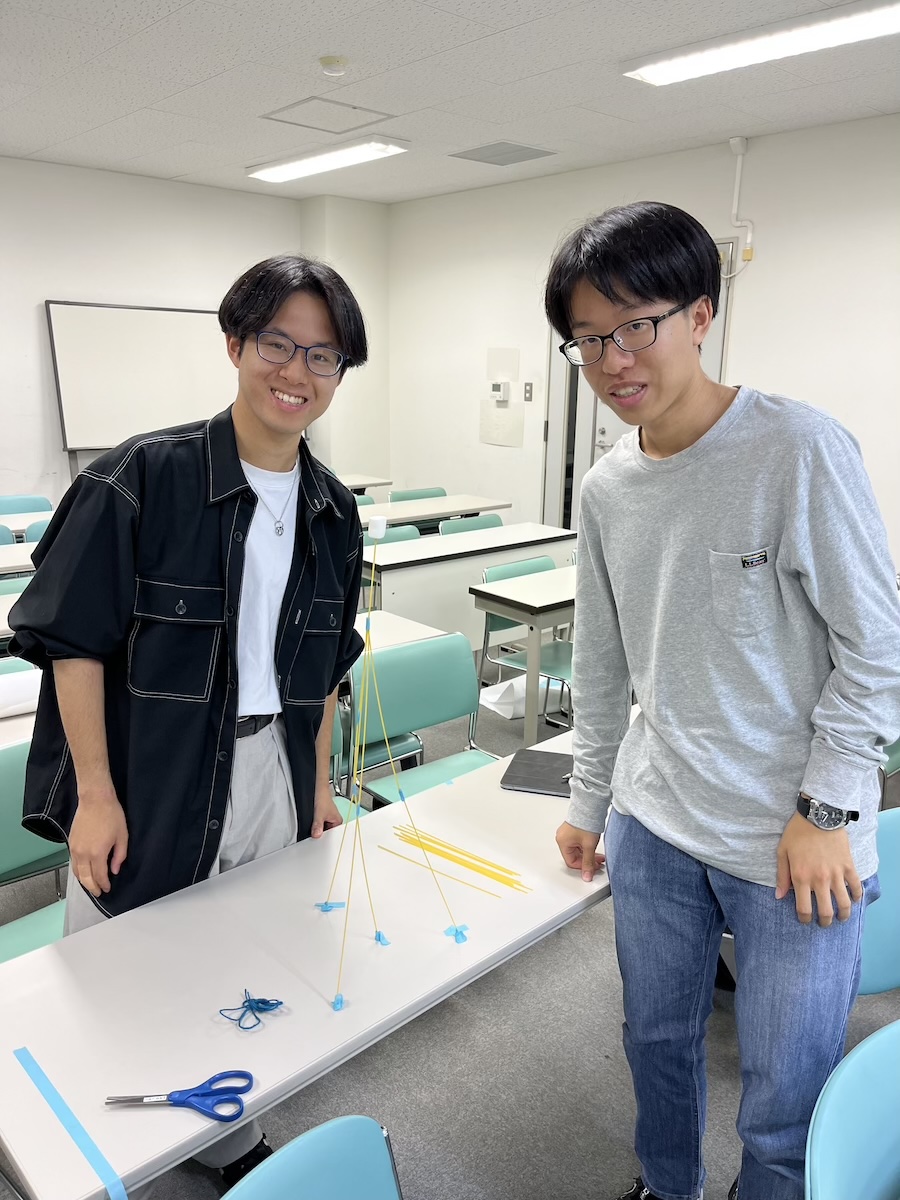

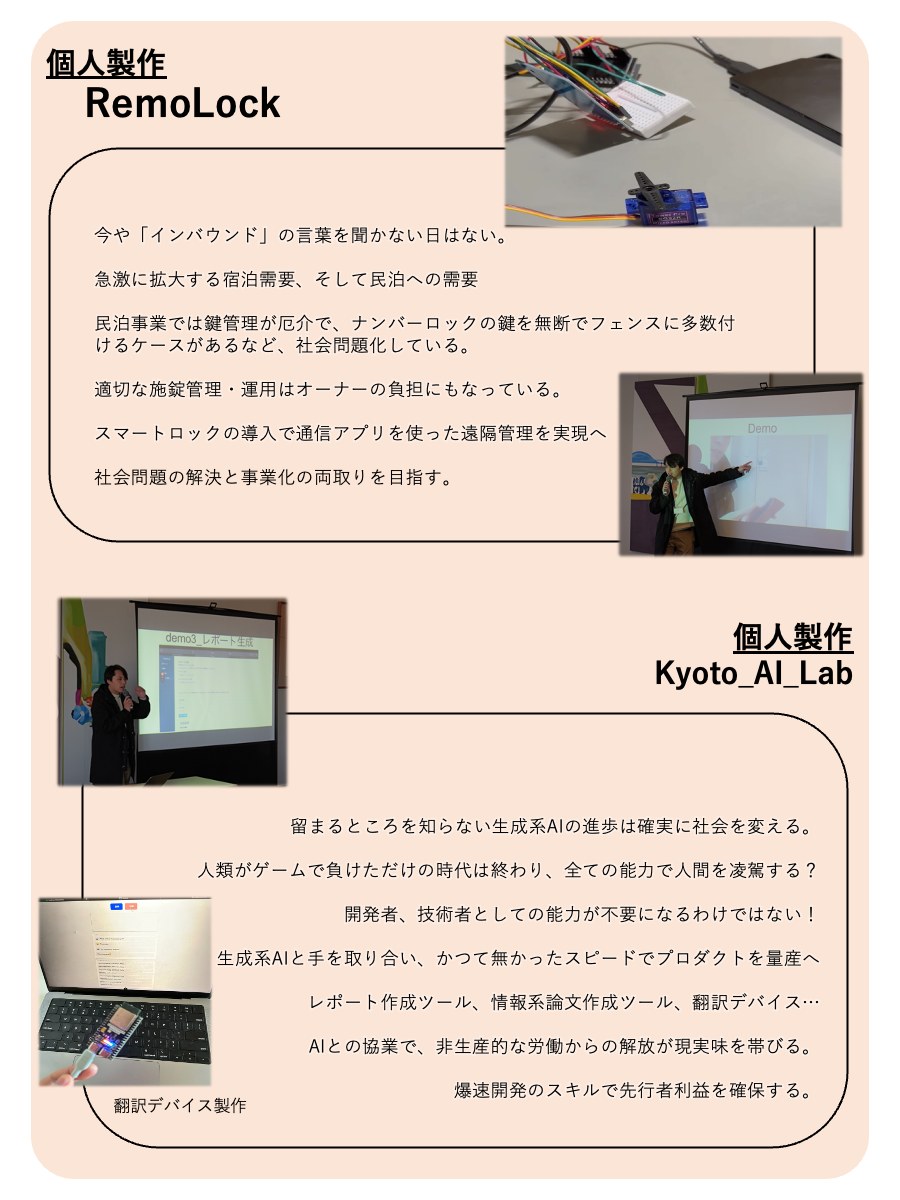

講義の終盤にあたる1/10, 17には、講義の集大成として1/18に桂ラウンジにて開催する「ビジネスプラン発表会」を見据えた作業を進めます。基本的にどのチームも発表会で完成品を披露する段階にまでは到達できないので、製作中のものは自らのビジネスプランにおいてどの地点にあるか、将来計画も含めて発表をどうまとめ上げるかについて講義を行います。また、本番での10分発表、15分質疑の持ち時間に、自分たちの思いの丈を過不足なく伝えるための練習も欠かせません。両日とも、本番に向けた発表練習をしっかりと行いました。

イベント:ビジネスプラン発表会

- 日時:2025年1月18日(土) 13:00-16:30

- 場所:京都大学桂キャンパスBクラスター 事務管理棟3階 桂ラウンジ

フライヤー(チラシ)

審査員として、京都大学産官学連携本部の

- 木谷哲夫 特定教授 産官学連携本部 イノベーションマネジメントサイエンス起業・教育部

にご参加いただきました。この発表会まで学生たちのビジネスプランに対しては情報ゼロの状態で聞いて頂き、毎年的確かつ実践的なコメントを頂いています。また、これまで継続的にご協力を賜ってきたメンター4名の方にも講評者としてご参加頂きました(うち1名はオンライン参加です)。

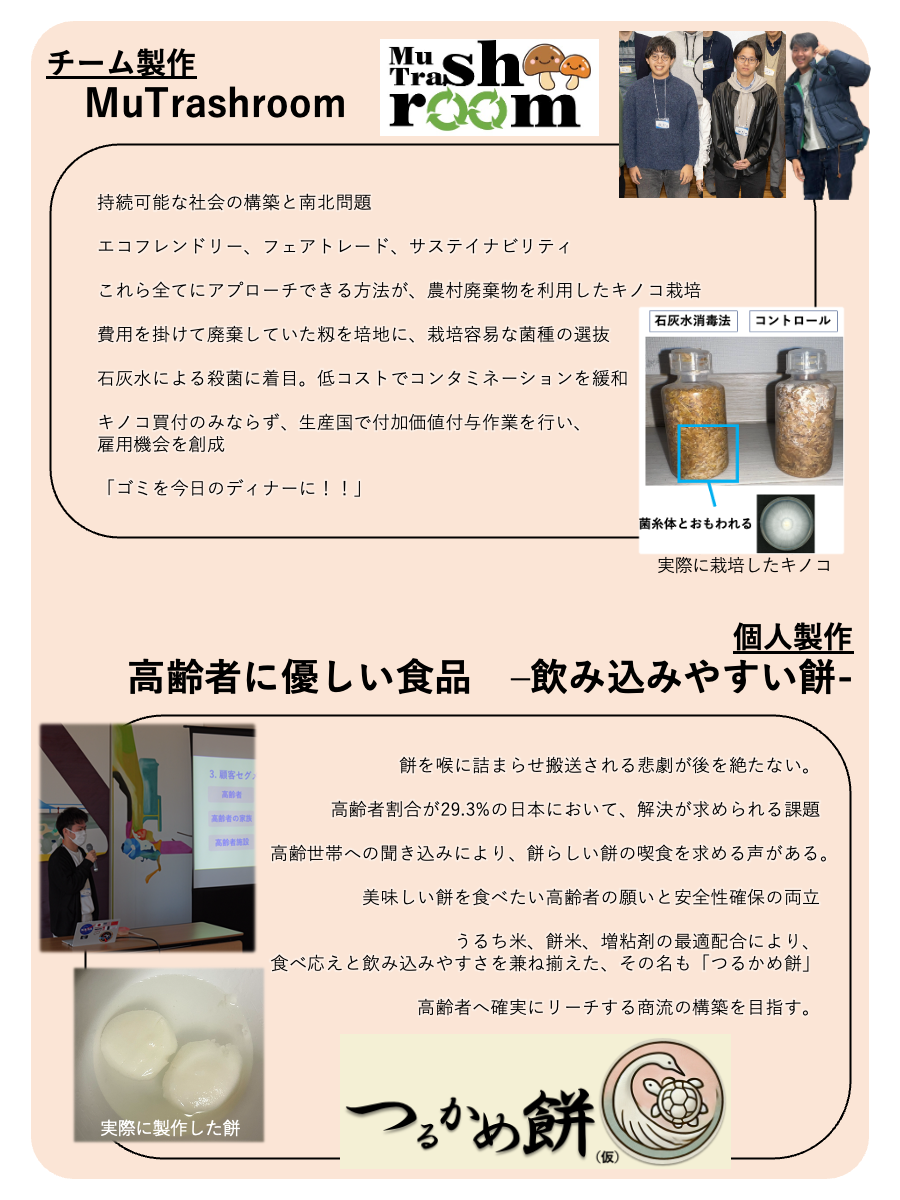

各チーム・個人からの発表

イベントを終えて

著名な民間企業の要職を歴任し本学において起業家教育プログラムの開発・実施に従事しておられる木谷先生は、多様な視座から、発表者に対して多くのコメント、改善提案、励ましをしてくれました。また、講義を通じて常にサポートをして頂いた講評者の方々からも多くのコメントを頂きました。自分たちのアイデアを披露し、第一線の方々から審査・講評頂くことはめったにあるものではなく、そのチャンスを十分活かしてやりきった受講生たちはとても素晴らしかったです。学生たちの今後に、この経験は必ず生きてくるはずです。